Histoire du Tango : influences et création de la danse

(la partie création de la musique ne figure pas sur cette page)

|

- Personnages et populations Populations urbaines et portuaires - Les lieux de naissance - Les premiers pas : Cortes et Quebradas |

|

![]()

Les populations en présence

Les Noirs

Estrada (1863) affirme que "Hoy casi no hay negros en Buenos Aires...."

Gálvez affirma lui en 1883: " Ahora son pocos, muy pocos los negros, ya no hay candombes. El barrio de los tambores queda como un recuerdo... Quedan algunos que los han visto en sus últimas manifestaciones colectivas, y esa fiesta popular y puramente de africanos, no volverá a reproducirse mas. [1883: 257] ... tienen predisposiciones para la música y los negros civilizados que ahora existen no sólo saben leer y escribir, tienen sus academias de baile, sus sociedades que lucen en el Carnaval con alegres trajes y con la música instrumental que ellos mismos dirigen y tocan. Tienen hasta sus periódicos, y la raza de color, como la llaman "

"Actuellement les Noirs sont peu nombreux, vraiment peu nombreux, il n'y a plus de Candombes. Il ne reste qu'un souvenir du quartier des tambours... Il ne reste rien des manifestations collectives que nous avions vu, ni de ces fêtes populaires et purement Africaines, et on ne les reverra plus... (parlant des Noirs) ils ont des prédispositions pour la musique, et ceux d'aujourd'hui, non seulement savent lire et écrire, mais tiennent des académies de danse, et des sociétés qui brillent dans le Carnaval avec des vêtements colorés (joyeux), et une musique instrumentale qu'eux mêmes dirigent et jouent. Ils possèdent même leurs journaux, pour la race de couleur, comme ils l'appellent."

L'information est intéressante car elle souligne un fait important : en 1883, les Noirs jouaient en défilant, une musique instrumentale, et d'après de nombreux témoignages, souvent sur des instruments issus de la culture Européenne.

La Historia del Tango, sus Origenes / Corregidor 1976

On remarquera que pas un noir ne figure sur cette photo célèbre

Que reste t'il donc de la population Noire ? Exterminée par la guerre, les épidémies de choléra (1867) et de fièvre jaune (1870), il en reste très peu à Buenos Aires. Les survivants se sont divisés en deux catégories bien distinctes : la première s'est intégrée à la population et au mode de vie des Européens, créant une nouvelle classe moyenne, rejetant ses racines Africaines : quelques années plus tard on en retrouvera certains comme ingénieurs, journalistes ou commerçants ; l'autre partie, rejetée par la population, vit dans les "franges" et a vu tous ses petits métiers, accaparés par les immigrés Italiens qui arrivent en masse. C'est dans cette catégorie que l'on trouvera les patrons d'Estancias, de bars, d'Academias, et autres lieux mal famés, confinés dans les quartiers à soldats, marins et prostituées. Egalement remplacés par des musiciens Italiens ou Allemands, les musiciens Noirs se verront rapidement remplacés dans leur fonctions d'animer les bals des Blancs.

Les

Noirs "

licencieux " : l'expression est de

Fernando Assunçăo, et permet de

différencier la partie de la population des anciens esclaves qui ne s'est pas

intégrée dans les différents corps de métier de la société de Buenos Aires et

Montevideo. Si Fernando Assunçăo s'insurge contre le fait que les Blancs

réduisent les manifestations chantantes et dansantes d'origine Africaine, à des

formes de débordements sexuels, n'oublions pas la notion de tabou existant dans

cette culture et concernant le fait de prendre une femme dans ses bras. Les

danses de fécondité, à distance, étaient déjà d'une rare évocation et intensité

(l'auteur de ce site

en a fait l'expérience en Afrique dans un village reculé dans

le désert du Farlo

au Sénégal, et en a d'ailleurs été, profondément marqué), il est fort à parier

que dés lors que les barrières de l'interdit allaient être brusquement brisées,

les débordements excessifs ne pouvaient être qu'inévitables. Le

Père Labat aux

Antilles Françaises (entrepreneur, combattant et négociant autant

qu'ecclésiaste), fut tellement choqué par les danses de fécondité et le côté

sexuel de certains coutumes (il disait volontiers des Noirs que "leur complexion chaude les rend fort adonnés aux femmes"),

qu'il fit interdire ces danses et résolut d'apprendre Menuet, Polka, et Mazurka,

mais sous contrôle, aux esclaves.

Les

Noirs "

licencieux " : l'expression est de

Fernando Assunçăo, et permet de

différencier la partie de la population des anciens esclaves qui ne s'est pas

intégrée dans les différents corps de métier de la société de Buenos Aires et

Montevideo. Si Fernando Assunçăo s'insurge contre le fait que les Blancs

réduisent les manifestations chantantes et dansantes d'origine Africaine, à des

formes de débordements sexuels, n'oublions pas la notion de tabou existant dans

cette culture et concernant le fait de prendre une femme dans ses bras. Les

danses de fécondité, à distance, étaient déjà d'une rare évocation et intensité

(l'auteur de ce site

en a fait l'expérience en Afrique dans un village reculé dans

le désert du Farlo

au Sénégal, et en a d'ailleurs été, profondément marqué), il est fort à parier

que dés lors que les barrières de l'interdit allaient être brusquement brisées,

les débordements excessifs ne pouvaient être qu'inévitables. Le

Père Labat aux

Antilles Françaises (entrepreneur, combattant et négociant autant

qu'ecclésiaste), fut tellement choqué par les danses de fécondité et le côté

sexuel de certains coutumes (il disait volontiers des Noirs que "leur complexion chaude les rend fort adonnés aux femmes"),

qu'il fit interdire ces danses et résolut d'apprendre Menuet, Polka, et Mazurka,

mais sous contrôle, aux esclaves.

Un des principaux rôles tenus par les Noirs fut d'ouvrir les Academias de Baile, non pour y faire perdurer le Candombe comme il est parfois écrit, mais pour y faire danser les danses de couples habituelles, polkas, mazurkas, valses, etc, et les premiers Tangos. La plupart des musiciens y étaient Noirs et avaient reçu une formation aux instruments classiques. Pour la danse, ils allaient marquer de leur empreinte la naissance de la Milonga surtout, et un peu du Tango, par la modification du style pratiqué par les Européens dans les danses de l'époque (plus souples et plus provocateurs), et par la création d'une figure nouvelle et caractéristique du tango : la Quebrada, mais avant même la naissance de la milonga et du tango.

Nié totalement pendant des décennies, le rôle des Noirs trouve aujourd'hui de fervents défenseurs, et l'on peut observer, comme c'est souvent le cas, que l'on a tendance à passer d'un extrême à l'autre. Les Noirs n'ont sûrement pas inventé le tango, mais modifiant la gestuelle des danses Européennes, ils ont marqué le style de ce qui va être dansé jusqu'au passage du tango à Paris au début des années 1900. Leur influence disparaîtra rapidement, mais c'est grâce à eux, par l'introduction de mouvements dits "licencieux", que le Tango suscita une telle curiosité et de telles polémiques dès son arrivée à Paris et le succès mondial qui s'en suivit. Le reste est une autre histoire ... à explorer sur les pages suivantes.

Les populations en présence

Populations urbaines et portuaires, d'origine Européenne

La moitié de la population de Buenos Aires et une bonne partie de celle de Montevideo, sont des descendants des premiers arrivants, essentiellement Espagnols et en grande partie Français pour Montevideo. Dans ces populations, deux classes distinctes se sont rapidement formées : une classe dirigeante, possédant l'essentiel des richesses et des terres, et une autre assez pauvre, se mêlant à celle des immigrés nouvellement arrivés. Ceux-ci, quoique à majorité Italiens, se composaient de Basques, de Français, d'Allemands (dont de nombreux musiciens), d'Anglais qui monopolisent le commerce ... et certaines tavernes près du port, de Juifs Polonais qui investiront le domaine de la prostitution ordinaire, de Tziganes comportant de nombreux musiciens, et de divers ressortissants des Pays de l'Est. Tous, de culture Européenne, ont en commun des rythmes ancestraux transmis par les musiques et danses folkloriques, mais également les danses dites "à la mode" dans toutes les couches de la société, Polka, Mazurka et Valse, sous diverses formes bien entendu.

Ils connaissent l'Abrazo et les fondamentaux de la danse sociale en espaces fermés.

Culturellement, ils sont prêts à accueillir de nouvelles façons de danser,

certains se sont déjà "frottés à la Milonga", certains sont clients des

bordels, d'autres sont musiciens. On trouvera parmi eux les "

Niño bien"

et les "Compadritos" (voir texte un peu plus loin).

Ils connaissent l'Abrazo et les fondamentaux de la danse sociale en espaces fermés.

Culturellement, ils sont prêts à accueillir de nouvelles façons de danser,

certains se sont déjà "frottés à la Milonga", certains sont clients des

bordels, d'autres sont musiciens. On trouvera parmi eux les "

Niño bien"

et les "Compadritos" (voir texte un peu plus loin).

A côté des citadins, des cultures spécifiques coexistaient également, qui eurent sûrement un rôle important. On retrouve ici les militaires et la culture des ports qui se subdivise entre celle des sédentaires (portefaix, dockers, lamaneurs, etc ...) et celle des navigants. Chez ces derniers, on remarquera qu'ils possédaient dans leur culture propre, en sus de celles qu'ils véhiculaient d'un continent ou d'une île à l'autre, deux éléments fondamentaux : la présence de rythmique de type habanera ou milonga dans les chants de marins, autant que dans le folklore de leur région d'origine (voir le chapitre sur le rythme du tango), et l'habitude de danser entre hommes (voir le chapitre sur la danse entre hommes ).

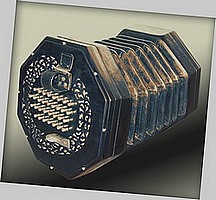

Sur les navires Anglo-Saxons les Sea Shanties, chants de travail des marins, étaient accompagnés à l'accordéon ou, parce que plus compact et facile à transporter dans un sac marin , par un ancêtre du bandonéon de forme octogonale, le Concertina, inventé en 1829 et que l'on utilise encore parfois pour accompagner le tango.

De plus le brassage des cultures est permanent dans ce pays sous-peuplé.

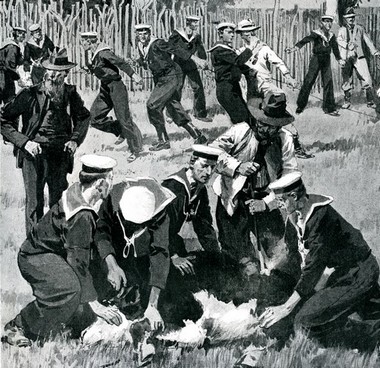

A titre d'exemple, cette image, tirée de " The Graphic " du 24 Octobre 1903

(Collection D. Lescarret), et qui montre des marins Anglais, apprenant, lors

d'une journée festive organisée pour les distraire, le marquage des bœufs, avec

des gauchos. Le chroniqueur précise que la séance fut suivie d'un

Asado et d'une

fête, la scène se déroulant sur les bords de la rivière Paraná. Bien évidemment,

dans ce genre de fête, des femmes sont invitées, pas forcément de haute vertu,

d'ailleurs, et comme depuis la nuit des temps, chants et danses se mélangent

avant que les corps en fassent de même. Le lecteur me pardonnera, j'espère,

cette image peu élégante, mais qui représente bien à mon sens (confessant en

avoir vécu d'analogues !) la réalité des coutumes de l'époque.

De plus le brassage des cultures est permanent dans ce pays sous-peuplé.

A titre d'exemple, cette image, tirée de " The Graphic " du 24 Octobre 1903

(Collection D. Lescarret), et qui montre des marins Anglais, apprenant, lors

d'une journée festive organisée pour les distraire, le marquage des bœufs, avec

des gauchos. Le chroniqueur précise que la séance fut suivie d'un

Asado et d'une

fête, la scène se déroulant sur les bords de la rivière Paraná. Bien évidemment,

dans ce genre de fête, des femmes sont invitées, pas forcément de haute vertu,

d'ailleurs, et comme depuis la nuit des temps, chants et danses se mélangent

avant que les corps en fassent de même. Le lecteur me pardonnera, j'espère,

cette image peu élégante, mais qui représente bien à mon sens (confessant en

avoir vécu d'analogues !) la réalité des coutumes de l'époque.

Le commerce de la viande et des peaux allait être un des principaux vecteurs du brassage des populations : gauchos, péons, éleveurs, personnel des abattoirs, négociants, marins, tous allaient être en contact les uns avec les autres dans le cadre de leur activité, mais également dans les lieux de plaisir, où, une fois le travail terminé, les hommes allaient dépenser (souvent en une nuit) l'argent durement gagné.

Les populations en présence

Les "gauchos des abattoirs"

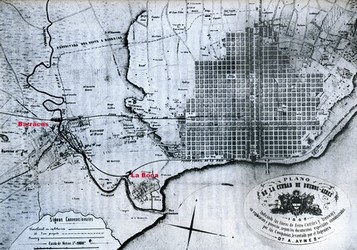

Pour

comprendre la situation de Buenos Aires, regardons cette carte, issue de

l'ouvrage de

Carmen Bernand, Histoire de Buenos Aires. En 1866, les quartiers de

Barracas

et de

La Boca, sont éloignés de la ville par une zone de campagne et de

marécages. Le chemin de fer apporta une véritable révolution, en reliant

directement ces deux zones à la ville. Les

gauchos, chassés de la Pampa par les

éleveurs et l'apparition du fil barbelé, s'étaient d'abord reconvertis en

convoyeurs de troupeaux, puis remplacés en partie dans cette fonction par le

chemin de fer, et avaient trouvé dans ces quartiers la possibilité d'exercer un de

leur principaux talents :

l'abattage des bœufs. Deux populations distinctes de

Gauchos se retrouvaient ainsi : ceux qui arrivaient de la Pampa, vendaient ou

convoyaient du bétail, et ceux qui, définitivement sédentarisés, étaient devenus

ouvriers salariés des industries de transformation qui fleurissaient, en

particulier à La Boca. Mais attention, contrairement à une légende urbaine

répandue en Europe, le tango n'est pas né à la Boca.

Pour

comprendre la situation de Buenos Aires, regardons cette carte, issue de

l'ouvrage de

Carmen Bernand, Histoire de Buenos Aires. En 1866, les quartiers de

Barracas

et de

La Boca, sont éloignés de la ville par une zone de campagne et de

marécages. Le chemin de fer apporta une véritable révolution, en reliant

directement ces deux zones à la ville. Les

gauchos, chassés de la Pampa par les

éleveurs et l'apparition du fil barbelé, s'étaient d'abord reconvertis en

convoyeurs de troupeaux, puis remplacés en partie dans cette fonction par le

chemin de fer, et avaient trouvé dans ces quartiers la possibilité d'exercer un de

leur principaux talents :

l'abattage des bœufs. Deux populations distinctes de

Gauchos se retrouvaient ainsi : ceux qui arrivaient de la Pampa, vendaient ou

convoyaient du bétail, et ceux qui, définitivement sédentarisés, étaient devenus

ouvriers salariés des industries de transformation qui fleurissaient, en

particulier à La Boca. Mais attention, contrairement à une légende urbaine

répandue en Europe, le tango n'est pas né à la Boca.

Redonnons la parole à Carmen Bertrand :

" Les abattoirs et les installations qui leur sont liées constituent une véritable enclave dans la ville. On accède à ceux du Sud par la Calle Larga, sorte d'appendice de la ville que redouble la Calle Sola, chemin solitaire comme son nom l'indique. " (En fait il semblerait qu'il parle là du quartier de Barracas, et non de la ville, elle-même de Buenos Aires) ... Les ateliers de salaison sont installés près du port de la Boca. C'est là aussi que se trouvent les baraques où l'on prépare les principaux produits du Rio de la Plata, les viandes et les peaux ... les bestiaux sont chassés au lasso et égorgés à l'arme blanche, puis équarris en un tour de main ... à Barracas on peut voir des ponts, des murets, des digues fabriqués avec les ossements des vaches ..."

Les gauchos, imprégnés du folklore de la Pampa, habitués au rythme de la Milonga, ont été le lien entre le "désert" et la ville. Ils s'y frottèrent, en particulier à La Boca, avec les ouvriers Basques, les marins Anglais, les Italiens immigrés, les Français taverniers, les quelques Noirs survivants, et beaucoup pensent que La Boca fut un des principaux "creuset " culturel qui vit l'avènement du Tango. Peu habitué à la danse de couple, les Gauchos apportèrent sans doute l'habilité et la virtuosité dans les pas, qu'ils avaient développé dans le Zapateo de la Chacarera, et allaient être à l'origine de deux autre socio-types fondamentaux dans la genèse du tango : les Compadre et les Compadritos.

On ne peut clore ce paragraphe, sans parler du quartier d'Abasto où se situaient les vieux Corrales, marché des bovins et abattoirs, situés en plein centre ville. Suite à un rapport dans Les Anales del departamento nacional de higiene , le conseil municipal pose, le 14 avril 1889, la première pierre de nouveaux abattoirs à l'extérieur de la ville, à Mataderos.

Si seuls, certains historiens citent Abasto comme un des premiers quartiers où le Tango est apparu, une chose est sure, c'est qu'il est devenu par la suite un des hauts lieux du Tango. Outre ses vieux cafés, on y visite encore la maison de Carlos Gardel.

Mataderos a conservé depuis sa création, sa fonction de point de jonction culturel entre la ville et les Provinces, et est actuellement le lieu d'organisation d'une des férias les plus renommée d'Argentine. Toute la journée s'y succèdent chanteurs et orchestres, interprétant tout le folklore de la pampa, de la tradition "gauchoesque", et de nombreuses Milongas. Des jeux à cheval, dont la Sortija, consistant à enlever un anneau, avec un bout de bois, lancé sur un cheval au galop.

Mataderos 1908 Collection D.Lescarret

Quant aux dockers,

qui chargeaient la viande et les peaux, leur instrument de travail, et de combat, était

quasiment le même

que celui des ouvriers des abattoirs, le mythique " gancho

"

(ganchou en Provençal), de même que leur

fréquentations et loisirs : les bars du port et les lieux de

prostitution. Il est probable également qu'abattoirs et marchés proches

travaillaient dès l'aube et que tous les noctambules et marins en goguette

devaient s'y retrouver pour un repas et les dernières boissons, au petit matin.

Quiconque est sorti la nuit dans un port a connu cette expérience, et ce sous

toutes les latitudes. Devaient s'ensuivre inévitablement, bagarres et

fraternisation, dans une ambiance de ripaille, chants, danses et femmes de fin

de nuit.

Quant aux dockers,

qui chargeaient la viande et les peaux, leur instrument de travail, et de combat, était

quasiment le même

que celui des ouvriers des abattoirs, le mythique " gancho

"

(ganchou en Provençal), de même que leur

fréquentations et loisirs : les bars du port et les lieux de

prostitution. Il est probable également qu'abattoirs et marchés proches

travaillaient dès l'aube et que tous les noctambules et marins en goguette

devaient s'y retrouver pour un repas et les dernières boissons, au petit matin.

Quiconque est sorti la nuit dans un port a connu cette expérience, et ce sous

toutes les latitudes. Devaient s'ensuivre inévitablement, bagarres et

fraternisation, dans une ambiance de ripaille, chants, danses et femmes de fin

de nuit.

Cette tradition exista dans tous les ports du monde jusqu'à la fin du 20e siècle. L'auteur de ce site a souvent pratiqué ce rituel des hommes de la nuit...

Les populations en présence

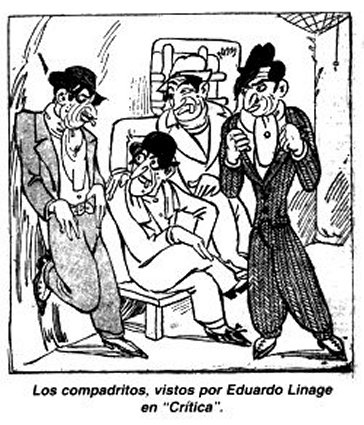

Compadre et Compadritos

Les

Compadres : ce sont des survivants des Gauchos, chassés de la

Pampa, réfractaires à l'armée, mais qui sont passés par la phase

Péon

ou

Gauderio

(voir la page sur les

Gauchos à la rubrique "Grands Thèmes"), première

forme de socialisation pré-urbaine, convoyeurs de troupeaux vers les abattoirs,

puis habitant permanent des franges de la ville, ayant travaillé dans ces même

abattoirs ou dans les salaisons voisines. Leur courage et leur habileté au

couteau en firent très rapidement des personnages respectés, chef de bande ou garde

du corps des caciques locaux. Qu'ils aient été danseurs, on en est certain, mais

pas forcément de danse de couple. En effet les Gauchos excellaient dans la

pratique d'El Gato ou du

Malombo, mais ne dansaient guère en couple dans la

Pampa. En outre leur statut et le respect qu'ils se devaient d'imposer, étaient

peu en conformité avec des exhibitions extraverties sur les pistes de danse. Cependant, ils allaient influencer leur avatars urbains, les

Compadritos,

qui eux, eurent un rôle plus certain dans l'élaboration du Tango.

Les

Compadres : ce sont des survivants des Gauchos, chassés de la

Pampa, réfractaires à l'armée, mais qui sont passés par la phase

Péon

ou

Gauderio

(voir la page sur les

Gauchos à la rubrique "Grands Thèmes"), première

forme de socialisation pré-urbaine, convoyeurs de troupeaux vers les abattoirs,

puis habitant permanent des franges de la ville, ayant travaillé dans ces même

abattoirs ou dans les salaisons voisines. Leur courage et leur habileté au

couteau en firent très rapidement des personnages respectés, chef de bande ou garde

du corps des caciques locaux. Qu'ils aient été danseurs, on en est certain, mais

pas forcément de danse de couple. En effet les Gauchos excellaient dans la

pratique d'El Gato ou du

Malombo, mais ne dansaient guère en couple dans la

Pampa. En outre leur statut et le respect qu'ils se devaient d'imposer, étaient

peu en conformité avec des exhibitions extraverties sur les pistes de danse. Cependant, ils allaient influencer leur avatars urbains, les

Compadritos,

qui eux, eurent un rôle plus certain dans l'élaboration du Tango.

Horacio Salas, (El tango BA 1986) en donne cette description, sous

l'appellation " El Guapo " :

Horacio Salas, (El tango BA 1986) en donne cette description, sous

l'appellation " El Guapo " :

" ... La Guape était invariablement vêtue de noir, peut-être parce que son travail l'obligeait à côtoyer la mort. La pochette blanche, brodée à ses initiales et le foulard en Alpaga étaient les seules notes qui contrastaient avec sa tenue. En cas de malheur, il eut été déshonorant de mourir sus le trottoir dans une autre tenue ..."

Toujours d'après Horacio Salas, cette tenue était une évocation de l'Espagne ancestrale, le costume noir copiant l'habit Philippin, avec le couteau comme substitut de l'épée de Tolède. Nul doute que le gaucho urbanisé, nostalgique de sa prairie et de sa liberté perdue, culturellement attachée à l'Espagne et voyant les arrivées massives d'immigrants d'autres contrées, vive dans une sorte de souvenir du passé, probablement de tendance morbide, lui faisant risquer sa vie à chaque détour d'un pâté de maison, danger qui ne l'effrayait point et qu'éventuellement il provoquait volontiers.

Deux Compadritos : Fray Mocho N°38, Buenos Aires, 13 de Enero 1913

Archivo de León Bernarós / La Historia del Tango / Corregidor 1989

Homme de bravoure et de courage, il était respecté par tous, y compris de la police, qui jamais ne l'aurait arrêté publiquement, mais le "conviait" à venir la voir au commissariat. Le Compadre allait non seulement devenir une figure de la dramaturgie Argentine, mais aussi le modèle d'une pâle imitation : le Compadrito

Le Compadrito est déjà un socio-type défini comme résolument urbain. A la différence du Compadre, il n'a généralement pas connu la Pampa. Simple imitateur du Compadre, il n'en a pas le courage propre aux Gauchos, même s'il en est souvent un petit-fils. C'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui une "petite frappe". Il est plus volontiers souteneur que garde du corps comme son modèle, et sa recherche du paraître, le rend efféminé dans son accoutrement. Il fait déjà partie d'un modèle social issu d'un prolétariat naissant en Argentine, et on trouve parmi eux des enfants de Gauchos sédentarisés, et également, des deuxièmes générations d'immigrants Italiens arrivés peu avant, enfants de la misère sombrant dans la délinquance. A peu près, à la même époque, à quelques années près, on trouve le même type d'individus en France, les Apaches à Paris (1902), les Kangourous à Lyon, les Nervis à Marseille, leurs codes vestimentaire étant assez voisins.

Le Compadrito n'est ni aimé, ni respecté. Il cherche querelle dans les bars, un couteau toujours dissimulé dans sa manche. Mais c'est également un personnage, gai, bon vivant, qui aime les femmes, boire, chanter et danser. On peut imaginer facilement qu'il ait été plus prompt que le Compadre, à investir les pistes de danse, pour se faire voir, courtiser (même si la manière devait être peu "courtoise" ) les cavalières, et ... prendre plaisir à la danse tout simplement. Il servira de thème central à plusieurs tangos célèbres : " Los Compadritos ", et " Gigoló compadrito " d'Enrique Cadicamo, " Bailarín compadrito " de Miguel Bucino, " Compadrito de mi barrio " de Juan Viera et Nino Lopez, sans oublier l'incontournable premier vers d' " El Choclo " :

" Con este tango que es burlón y compadrito "

Que l'on pourrait traduire : " Avec ce Tango qui est à la fois moqueur, et affaire de compadritos"

Les populations en présence

Les " Niños bien "

D'après

Juan Jose

Sebreli (Vida cotidiana y alineación / Buenos Aires / 1964), une population très particulière allait jouer un rôle déterminant, dans la

création du Tango les "

Niños bien ", c'est à dire les fils de famille.

D'après

Juan Jose

Sebreli (Vida cotidiana y alineación / Buenos Aires / 1964), une population très particulière allait jouer un rôle déterminant, dans la

création du Tango les "

Niños bien ", c'est à dire les fils de famille.

Au début des années 80, période qui nous intéresse, de grandes fortunes, liées à la possession de la terre, se sont constituées. Une nouvelle classe sociale, constituées d'anciennes familles coloniales, de nobles espagnols et de parvenus, enrichis dans le négoce, se constitua rapidement, et la nécessité de lieux de plaisir et de débauche sexuelle pour les jeunes gens fortunés, créa vite un catégorie sociale, dont le représentant fut baptisée " Niño bien", abréviation de "Niño mal de familia bien". Le simple énoncé de cette appellation complète explicite le comportement général de cette jeunesse dorée. Horacio Salas (El Tango) cite Luis María Jordán, en "Cartas a un extranjero", 1924, lui-même cité par Domingo Casadevall en "El tema de la mala vida en el teatro nacional" :

" ... la jeunesse dorée refaisait dans le centre de la ville, ce qu'elle apprenait dans les faubourg où elle se rendait pour danser le tango et autres choses bizarres ... Los Indios (les Indiens comme on les appelait) de 1890, "denegra melena y bigotes provocadores" (chevelure noire et moustaches provocantes), armés de cannes et de revolvers dont ils ne se séparaient jamais, même pour dormir, étaient pour la plupart, fils, neveux, cousins, beaux-frères, parents ou amis d'un membre du gouvernement, du Parlement ou de la Justice ... Le soir, ils pénétraient dans les théâtres populaires, les cafés musicaux, n'importe où et y faisaient grand scandales. En général la soirée finissait en bagarres ..."

Ce phénomène perdura les "Indiens" de 1890 devenant les "Meutes de 1900 : La Patota del 1900", formées des enfants des riches propriétaires terriens et commerçants. Plus cultivés, mais aussi violents, nombreux avaient fait le voyage en Europe.

Quelques

années plus tard,

Carlos Gardel fit les frais de ces bandes de voyous de luxe, et faillit y laisser la vie. Dans la nuit du 10 Décembre 1915, sortant d'une soirée au théâtre San Martin, Carlos Gardel se rendit au

Palais de Glace, alors

haut lieu de la la danse (nous en parlons à la rubrique ... Marseille), et endroit de prédilection des " Niños bien ". Ils y sont arrivés en "patota" , en bande, et remarquent

Elias Alippi, l'ami de Carlos, acteur et excellent danseur.

Aussitôt jaillissent moqueries et quolibets. Pour éviter provocation et bagarre,

Carlos arrive à convaincre ses amis de quitter les lieux, mais les jeunes voyous, les suivent en voiture, et les bloquent à un carrefour. L'un d'entre eux sort

alors un pistolet et tire sur Carlos Gardel, qui s'écroule, une balle dans le poumon gauche, et doit être conduit de toute urgence à l'hôpital Ramos Méjia.

Carlos Gardel s'en sortira, mais le tireur, Roberto Guevara, fils d'une famille puissante ne sera pas poursuivi : Carlos Gardel,

issu d'un milieu modeste, comprit très vite, qu'il valait mieux pour lui, retirer sa plainte ...

Quelques

années plus tard,

Carlos Gardel fit les frais de ces bandes de voyous de luxe, et faillit y laisser la vie. Dans la nuit du 10 Décembre 1915, sortant d'une soirée au théâtre San Martin, Carlos Gardel se rendit au

Palais de Glace, alors

haut lieu de la la danse (nous en parlons à la rubrique ... Marseille), et endroit de prédilection des " Niños bien ". Ils y sont arrivés en "patota" , en bande, et remarquent

Elias Alippi, l'ami de Carlos, acteur et excellent danseur.

Aussitôt jaillissent moqueries et quolibets. Pour éviter provocation et bagarre,

Carlos arrive à convaincre ses amis de quitter les lieux, mais les jeunes voyous, les suivent en voiture, et les bloquent à un carrefour. L'un d'entre eux sort

alors un pistolet et tire sur Carlos Gardel, qui s'écroule, une balle dans le poumon gauche, et doit être conduit de toute urgence à l'hôpital Ramos Méjia.

Carlos Gardel s'en sortira, mais le tireur, Roberto Guevara, fils d'une famille puissante ne sera pas poursuivi : Carlos Gardel,

issu d'un milieu modeste, comprit très vite, qu'il valait mieux pour lui, retirer sa plainte ...

Rivalisant avec les bandes de Compadritos et fréquentant les mêmes lieux, ces groupes de jeunes gens établirent un lien entre deux parties de la société que tout séparait, la classe dirigeante et les bas-fonds, mais eurent très certainement une influence sur la création du Tango en tant que danse, apportant dans les bouges les danses de la haute société (peut-être la Habanera ... ?), et introduisant dans leur milieu les mœurs et manières de danser de marlous des bas quartiers. Ce sont certains d'entre eux également qui amenèrent le Tango en Europe et notamment à Paris. On peut effectivement imaginer que dix à vingt ans plus tard, devenus des notables quelque peu "rangés", ce fut eux qui, les premiers, introduisirent la version "assagie" et socialement tolérable du Tango, tel que revenu de Paris, dans les milieux de la haute bourgeoisie de Buenos Aires.

Trop souvent oublié leur rôle fut fondamental, et dans la création, et dans la diffusion du Tango dans le monde.

Les lieux de naissance

Academias de Baile et Peringundines

Vicente Rossi, décrit l' " Academia San Felipe " à Montevideo, considérée comme une des toutes premières qui y ait existé : ce n'étais pas un lieu de prostitution, et ne servait même pas de façade à cette pratique. C'était un authentique lieu de danse, où se pratiquait tout le répertoire des danses sociales : il énumère ainsi : valses, polkas, mazurcas, scotiche, paso doble et quadrille, qui se dansaient toutes en un style "très rapproché" que l'on pourrait qualifié maintenant de "milonguero". Les femmes employées ne devaient pas être jolies, mais uniquement bonnes danseuses. C'étaient de pauvres filles, mais elles ne se prostituaient pas :

" El desecho femenino del suburbio se amparaba en los duros bancos de aquellos locales "

Le rebut des femmes des banlieues se réfugiait en ces lieux difficiles

Tomas Oliver (Monografias

criminales, Buenos Aires 1892) décrit l' Academia de la Morena

Sixta, toujours à Montevideo

: Sixta était une femme de couleur qui avait gagné

ses galons de sergent dans l'armée. Elle tenait son académie d'une main ferme,

dédaignant le recours à la police pour y maintenir l'ordre, et jouant de la

baïonnette ou du fusil pour se faire respecter.

Tomas Oliver (Monografias

criminales, Buenos Aires 1892) décrit l' Academia de la Morena

Sixta, toujours à Montevideo

: Sixta était une femme de couleur qui avait gagné

ses galons de sergent dans l'armée. Elle tenait son académie d'une main ferme,

dédaignant le recours à la police pour y maintenir l'ordre, et jouant de la

baïonnette ou du fusil pour se faire respecter.

A Buenos Aires, les choses étaient différentes : les "Academias" y regroupant des lieux à vocations plus diverses. On y trouvait en effet sous le même vocable, des cafés où l'on pouvait danser, de véritables salons de danse, ou des lieux dansant, où évoluaient (et travaillaient) parfois des prostituées. Les plus connues y furent celles de Argerich, de Corral et celle de Prince. La clientèle y était constituée d'hommes seuls, et de couples, noirs métis et blancs mélangés. (d'après : " El Tango y los lugares y casa de baile " por León Benarós, La Historia del Tango, Primera Epoca / Corregidor / Buenos Aires, 1999). L'essentiel du répertoire de la danse était constitué des danses Européennes. Les hommes arrivant seuls pouvaient acheter la danse "au jeton".

Les Perigundines ou Perigudine : Fernando Assunçao, après avoir écarté les hypothèses fantaisistes concernant l'origine du nom, associe celui-ci au Périgord, et à une danse française, la Périgourdine. Cette danse, d'ailleurs, comprends dans certaines de ses formes, des pas chassés, très proches de la Polka et de ce que l'on retrouve dans la Milonga. En fait, à Buenos Aires, les deux noms "Academias de Baile" et "Perigundine" semblaient dénommer le même type de lieux : un endroit où l'on vient seul ou avec sa compagne d'abord et surtout pour danser ... et parfois, mais ce n'est pas le but premier, faire une rencontre et plus si affinité. (rien de bien neuf en ce bas monde ...)

Plus tard, au début du siècle et jusqu'aux alentours de 1915, (toujours d'après León Benarós), l'Academia la plus connue de Buenos Aires, était celle de " Laura y Maria la Vasca ". Installée au numéro 2512 de la calle Paraguay, ou au 2721 calle Europa selon d'autres auteurs, Laura, de son vrai nom Laurentina Montserrat, une pure française, avait la réputation d'un véritable "savoir faire" (en français dans les textes) pour recevoir et faire danser les clients. L'élégance de la demeure, agrémentée de "meubles Français", et le style de la patronne, n'avait rien à voir avec les anciennes Academias. En fait elle accueillait une élite qui alternait entre Paris et Buenos Aires pour danser le Tango, lequel entre-temps avait été accepté par la haute bourgeoisie.

Notons que dans ces Academias de Baile, comme dans les lieux de prostitution, où est né le tango, la notion d'hommes dansant entre eux parait totalement absente, sinon invraisemblable. En réalité, les archives de l'époque, nouvellement découverte, ont montré qu'il existait bien un phénomène de danse entre hommes, mais marginal : en fin de soirée, les clients célibataires n'ayant plus un sous pour payer la "lata", le fameux jeton qui permettait d'acheter une danse avec une danseuse professionnelle, dansaient entre eux les derniers tango. La notion du tango entre hommes viendra plus tard lorsque le tango s'institutionnalisera, et qu'un apprentissage préalable à la pratique sera devenu indispensable. Voir le chapitre à ce sujet.

Les lieux de naissance

Les lieux de prostitution

Même si c'est parfois du bout des lèvres, parce que peu glorieux comme origine, nombre d'historiens, s'accorde à penser que le Tango est né dans les bordels. Compte-tenu de la population masculine de Buenos Aires, et de la forme de travail ou des possibilités financières, il ne pouvait en être autrement. Les militaires y dépensaient leur solde, les convoyeurs de bestiaux venaient d'être payés dans une ville loin de leur femme, les marins y avaient leurs habitudes, les " Niños bien " pouvaient venir s'y encanailler, toutes les populations et leurs cultures pouvaient s'y retrouver.

Deux choses doivent

cependant être soulignées. La

première concerne les différentes catégories de lupanars qui ont existé et qui

existent encore de par le monde. La qualité des "prestations" entourant l'acte

de prostitution, comme la beauté des femmes qui s'y adonnent, est

fonction de la richesse des clients. Un bordel "bas de gamme",

est généralement constitué d'une pièce et d'un long couloir, voire d'une autre

pièce, où les clients attendent. Parfois,

moins bien lotis, ils s'entassent dans l'escalier. L'acte est expéditif, une

femme pouvant "faire" soixante à quatre-vingt clients dans la journée. Pour

donner au lecteur une idée de ces pratiques sordides, rappelons le terme de "maison d'abattage" employé en France où, dans les années

soixante, la durée "accordée au client y étant parfois mesurée par celle d'une face de

disque 45 tours : 3 minutes ! ... ou si plus long, il payait plusieurs fois. A

l'opposé, dès lors que l'argent le permet, le lieu de prostitution va offrir plus de confort,

de la place pour attendre, de la musique pour danser, voire pour choisir sa

partenaire, des boissons etc ... Nul doute qu'à l'époque de la création du

Tango, les deux formes de prostitution aient déjà coexisté. Vraisemblablement

dès l'origine, et quasi institutionnalisé par la suite, la prostitution à Buenos

Aires se divisait donc en deux parties : la prostitution "de qualité" dévolue

aux souteneurs Français, dont quelques Marseillais renommés, et qui aura une seconde grande

mode un peu plus tard avec les " Francesitas ",

dans les années 20, et celle de bas de gamme dévolue

aux Juifs Polonais, ultérieurement officialisée par le réseau

Zwi Migdal, créé

en 1906 sous le nom de Varsovia, et qui continuera ses activités jusqu'en 1936,

année de l'interdiction officielle des bordels en Argentine.

Deux choses doivent

cependant être soulignées. La

première concerne les différentes catégories de lupanars qui ont existé et qui

existent encore de par le monde. La qualité des "prestations" entourant l'acte

de prostitution, comme la beauté des femmes qui s'y adonnent, est

fonction de la richesse des clients. Un bordel "bas de gamme",

est généralement constitué d'une pièce et d'un long couloir, voire d'une autre

pièce, où les clients attendent. Parfois,

moins bien lotis, ils s'entassent dans l'escalier. L'acte est expéditif, une

femme pouvant "faire" soixante à quatre-vingt clients dans la journée. Pour

donner au lecteur une idée de ces pratiques sordides, rappelons le terme de "maison d'abattage" employé en France où, dans les années

soixante, la durée "accordée au client y étant parfois mesurée par celle d'une face de

disque 45 tours : 3 minutes ! ... ou si plus long, il payait plusieurs fois. A

l'opposé, dès lors que l'argent le permet, le lieu de prostitution va offrir plus de confort,

de la place pour attendre, de la musique pour danser, voire pour choisir sa

partenaire, des boissons etc ... Nul doute qu'à l'époque de la création du

Tango, les deux formes de prostitution aient déjà coexisté. Vraisemblablement

dès l'origine, et quasi institutionnalisé par la suite, la prostitution à Buenos

Aires se divisait donc en deux parties : la prostitution "de qualité" dévolue

aux souteneurs Français, dont quelques Marseillais renommés, et qui aura une seconde grande

mode un peu plus tard avec les " Francesitas ",

dans les années 20, et celle de bas de gamme dévolue

aux Juifs Polonais, ultérieurement officialisée par le réseau

Zwi Migdal, créé

en 1906 sous le nom de Varsovia, et qui continuera ses activités jusqu'en 1936,

année de l'interdiction officielle des bordels en Argentine.

La seconde remarque se devant d'être soulignée, est que le Tango est né là où il y avait de l'argent pour payer les musiciens, dans des endroits où les Noirs avaient peu de chance de venir comme client et comme danseurs. Par contre ils y étaient vraisemblablement en tant que musiciens, leur principale spécialité étant le piano et le violon. Point de Candombe, bien évidemment. Enfin, il ne faut pas imaginer un bien grand répertoire de Tangos, les musiques jouées pour danser étaient les mêmes qu'ailleurs, Polkas, Mazurkas, Valses, Lanciers, etc... et, de temps à autres, les tous premiers tangos.

Dame la lata ! Ce titre, parmi les tout premiers

connus sous le vocable " Tango " spécifiant un genre de musique particulier,

évoque cette atmosphère des bordels de l'époque. Nous pouvons citer dans le

style, " La Concha de la Laura " (la "chatte de la Laura ", Laura étant un nom

générique synonyme de prostituée) du compositeur Uruguayen,

Manuel O. Campoamor (1877 - 1941).

En fait la "

lata " ou "

ficha ", était un jeton, acheté à la tenancière par le

client qui le remettait à la fille avec qui il dansait ou il montait, suivant

les lieux. Celle-ci le remettait

ensuite au souteneur, qui en échange lui versait l'argent correspondant à la

prestation. Ce titre comme beaucoup de ceux des premiers tangos, évoquait, soit les

mœurs et coutumes des bordels, soit plus directement l'acte sexuel. Ci-contre

un " jeton " d'un des célèbres bordels de Rosario (alentours 1880), où l'on peut

lire,

en Français, outre le nom de " Petit Trianon ", les expressions "

Discrétion " et " Sécurité " : la présence Française en ces lieux, était

synonyme de luxe et de qualité. Pièce de la Collection D.Lescarret

Dame la lata ! Ce titre, parmi les tout premiers

connus sous le vocable " Tango " spécifiant un genre de musique particulier,

évoque cette atmosphère des bordels de l'époque. Nous pouvons citer dans le

style, " La Concha de la Laura " (la "chatte de la Laura ", Laura étant un nom

générique synonyme de prostituée) du compositeur Uruguayen,

Manuel O. Campoamor (1877 - 1941).

En fait la "

lata " ou "

ficha ", était un jeton, acheté à la tenancière par le

client qui le remettait à la fille avec qui il dansait ou il montait, suivant

les lieux. Celle-ci le remettait

ensuite au souteneur, qui en échange lui versait l'argent correspondant à la

prestation. Ce titre comme beaucoup de ceux des premiers tangos, évoquait, soit les

mœurs et coutumes des bordels, soit plus directement l'acte sexuel. Ci-contre

un " jeton " d'un des célèbres bordels de Rosario (alentours 1880), où l'on peut

lire,

en Français, outre le nom de " Petit Trianon ", les expressions "

Discrétion " et " Sécurité " : la présence Française en ces lieux, était

synonyme de luxe et de qualité. Pièce de la Collection D.Lescarret

D'après

Juan Jose

Sebreli (Vida cotidiana y alineación / Buenos Aires / 1964)

, les lupanars clandestins se cachaient dans des petites rues mal éclairées,

dans des maisons hermétiquement fermées qui s'apparentaient, par l'organisation,

aux

Conventillos (mais n'en étaient pas) : une cour centrale, entourée d'un patio et de petites chambres

où les femmes travaillaient. Dans la cour, un trio formé d'un piano, d'un violon

et d'une flute, officiait dans une lumière rouge et tamisée. Les textes des tangos qui

y étaient chantés, étaient pornographiques et violents. Il cite Borges dans on

ouvrage, concernant l'origine du Tango :

D'après

Juan Jose

Sebreli (Vida cotidiana y alineación / Buenos Aires / 1964)

, les lupanars clandestins se cachaient dans des petites rues mal éclairées,

dans des maisons hermétiquement fermées qui s'apparentaient, par l'organisation,

aux

Conventillos (mais n'en étaient pas) : une cour centrale, entourée d'un patio et de petites chambres

où les femmes travaillaient. Dans la cour, un trio formé d'un piano, d'un violon

et d'une flute, officiait dans une lumière rouge et tamisée. Les textes des tangos qui

y étaient chantés, étaient pornographiques et violents. Il cite Borges dans on

ouvrage, concernant l'origine du Tango :

Pese a las divergencias que he enumerado y que sería fácil enriquecer interrogando a platenses o a rosarinos, mis asesores concordaban en un hecho esencial: el origen del tango en los lupanares (...) El instrumental primitivo de las orquestas -piano, flauta, violín, después bandoneón- confirma, por el costo, ese testimonio; es una prueba de que el tango no surgió en las orillas, que se bastaron siempre, nadie lo ignora, con las seis cuerdas de guitarra. Otras confirmaciones no faltan: la lascivia de las figuras, la connotación evidente de ciertos títulos (“El choclo”, “El fierrazo”) ... Jorge Luis Borges: Evaristo Carriego: Historia del Tango, Emecé, Buenos Aires, 1955

" Malgré les divergences énumérées, et qu'il serait facile de vérifier en enquêtant à Plata ou Rosario, mes sources concordent toutes sur un fait essentiel : l'origine du Tango se situe dans les lupanars(...) Les premiers instruments des orchestres -piano, flute et violon - confirment par leur coût, ces témoignages ; c'est une preuve que le tango n'a pas surgi dans les banlieues de la ville, qui se sont toujours contentées, personne ne l'ignore, des six cordes de la guitare. D'autres aspects le confortent : la lascivité des figures, la connotation (sexuelle) évidente de certains titres " Choclo " (le sexe de l'homme) " Fierrazo " (" la baise " en argot lunfardo) ..."

Frontispice d'un lieu de prostitution à Rosario

D'après Vincente Rossi Cosas de Negros 1926

"En la ciuda se instalaron y renovaron en diferentes épocas gran número de casas de bailes públicos con anexo de bebidas y juego. No tenian ninguna semjanza con les montevideanas."

S'installèrent dans la ville... grand nombre de bals publics comprenant débit de boisson et salles de jeux. Ils ne ressemblaient en aucune manière à ceux de Montevideo.

Ces lieux portaient généralement le nom du patron ou de la patronne : María la Negra, María la Mechona, María la Ligera, Emilia Castaña, Leonora Mercocich, etc. Toujours d'après Vincente Rossi, les instruments se composaient généralement d'un "organito" et d'un accordéon. On pouvait trouver également des instruments à corde et à vent. (Détail intéressant, les instruments à vent ayant pratiquement, par la suite, disparus du Tango).

" Más tarde se abrieron otreos bailes a organito y sin carpeta de juego, que se llamaron peringundines " ..."

En fait, à Buenos Aires, la distinction entre Académies de danse et lieux de prostitution, était assez floue, à la différence de ce qui pouvait se passer en Uruguay, à Montevideo.

Michel Plisson

précise, dans Tango du Noir au Blanc, que c'est à la

marge, dans les faubourgs, les orilleros, que se situaient les bordels, en

particulier dans les zones de Barracas, d'Abastos, le Parque de la Recoleta et

Los Corrales Viejos (Parque Patricio non loin de la Boca). D'autres

auteurs parlent de la zone d'Avellaneda, passage des convois de bovins en

direction de la Boca. Dans ces lieux, se retrouvent des gauchos

convoyeurs de troupeaux ou sédentarisés dans les abattoirs, et des marins. L'argent est là, donc les prostituées, les mauvais

garçons, et les jeunes bourgeois venant s'encanailler. Regardons la carte où se situaient

ces lieux :

cliquez

Michel Plisson

précise, dans Tango du Noir au Blanc, que c'est à la

marge, dans les faubourgs, les orilleros, que se situaient les bordels, en

particulier dans les zones de Barracas, d'Abastos, le Parque de la Recoleta et

Los Corrales Viejos (Parque Patricio non loin de la Boca). D'autres

auteurs parlent de la zone d'Avellaneda, passage des convois de bovins en

direction de la Boca. Dans ces lieux, se retrouvent des gauchos

convoyeurs de troupeaux ou sédentarisés dans les abattoirs, et des marins. L'argent est là, donc les prostituées, les mauvais

garçons, et les jeunes bourgeois venant s'encanailler. Regardons la carte où se situaient

ces lieux :

cliquez

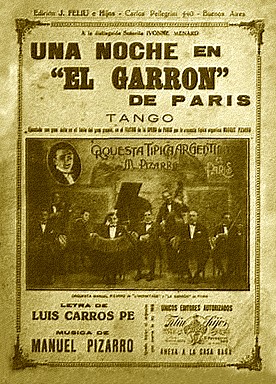

Mentionné plus tard par Albert Londres dans " les Chemins de Buenos Aires ", c'est dans les bals que les souteneurs allaient chercher les jeunes femmes, des "balleuses", folles de danse, et promptes à tomber dans les bras du premier jeune homme, habile en la matière. Gárron est le terme utilisé pour indiquer le fait que le client n'aura pas à payer la prostituée. Cette pratique perdurera en Amérique du Sud jusqu'à la fin du XXe siècle, l'auteur pouvant d'autant plus le certifier qu'il en fit l'expérience. Le mot fut repris par un des plus célèbre cabaret de tango à Paris : le El Gárron, dans les années 30, où se produisit principalement Pizzaro et son orchestre. Un tango célèbre l'évoque : Una Noche en el Gárron, composé par Manuel Pizzaro, paroles de Luis Garros Pé, et immortalisé par Carlos Gardel.

Mais une des hypothèses

parmi les plus

vraisemblables, est celle soutenue par Alicia Chust, sociologue et historienne

argentine éminente, qui pense que le Tango est né essentiellement dans les Academias

de Baile ou Perigundines. Comme pour de nombreux établissements, à Buenos Aires, la frontière entre

la danse pure dans la salle de bal, et les prestations dites "particulières", dans les

pièces contigües, était assez floue, le terme de " bordel" a pris le dessus pour

désigner des établissements dont ce n'était pas, à priori, la destination principale,

créant ainsi mythes et confusions.

Mais une des hypothèses

parmi les plus

vraisemblables, est celle soutenue par Alicia Chust, sociologue et historienne

argentine éminente, qui pense que le Tango est né essentiellement dans les Academias

de Baile ou Perigundines. Comme pour de nombreux établissements, à Buenos Aires, la frontière entre

la danse pure dans la salle de bal, et les prestations dites "particulières", dans les

pièces contigües, était assez floue, le terme de " bordel" a pris le dessus pour

désigner des établissements dont ce n'était pas, à priori, la destination principale,

créant ainsi mythes et confusions.

L'auteur de ces lignes a pu visiter, ainsi, dans sa jeunesse, au Costa Rica, en Colombie ou au Venezuela, des établissements où se mélangeait, restauration, danse, vente de produits divers allant des cigarettes à la pharmacie, et, à l'étage au-dessus ... des chambres en enfilades. Certains y venaient en famille acheter des bricoles dans la journée, d'autres prendre l'apéritif en fin d'après-midi, d'autres encore boire un verre le soir et danser avec sa femme, sa promise, ou une professionnelle, et certains, seulement, finissaient la nuit à l'étage. Qualifier ce genre d'établissement de "bordels" aurait été à la fois réducteur quant à l'activité globale de l'établissement, et péjoratif vis-à-vis d'une clientèle très hétéroclite, n'y cherchant pas forcément un plaisir sexué.

Premiers pas

Corte et Quebrada

Quelques textes peuvent nous éclairer sur les débuts du Tango.

Celui-ci, écrit en 1886 par Ramon Romero dans " Los Amores de Giacumina " premier ouvrage entièrement rédigé en Cocoliche, nous éclaire sur divers points. D'abord il rappelle l'évolution du carnaval de la rue vers les théâtres et salles de danse, sur les mœurs des Compadritos, mais aussi sur la façon de danser :

" Giacumina saisit l'occasion du carnaval pour aller danser au théâtre

Politeama. En route elle acheta un masque vert pour entrer dans le théâtre.

Aussitôt arrivée, elle fut abordée de façon agressive par un groupe de

Compadritos aux cheveux longs qui voulurent danser avec elle. Certains d'entre

eux essayèrent de saisir sa jupe au passage et elle dut se défendre en les

frappant avec son éventail. Elle consentit à danser avec un d'entre eux, pour

qu’ils la laissent tranquille. Mais ce Compadron sauvage la cassait tellement en

deux dans les quebradas, glissant ses jambes au milieu des siennes que celles de

la pauvre fille en devenaient toutes enflées [...] Après qu'ils eurent fini de

danser la Milonga, le Compadrito aux cheveux longs l'entraina par la main dans

la réserve qui existe toujours près des théâtres [...] Aussitôt qu'ils furent à

l'intérieur ils commencèrent à danser un quadrille sur un rythme de cancan. Le

Compadrito mis un foulard blanc autour de son cou, ajusta son chapeau et

commenca à danser. Giacumina voulu danser correctement comme une petite dame

bien élevée, mais ce que son partenaire voulait était beaucoup plus sauvage,

soulevant ses jambes, frappant dans ses mains, faisant de grands gestes, la

serrant puissamment et frottant son visage contre elle. Giacumina voulu partir,

mais les Compadritos la tripotaient et soulevaient ses jupes pour voir ses

jambes un peu grasses …"

" Giacumina saisit l'occasion du carnaval pour aller danser au théâtre

Politeama. En route elle acheta un masque vert pour entrer dans le théâtre.

Aussitôt arrivée, elle fut abordée de façon agressive par un groupe de

Compadritos aux cheveux longs qui voulurent danser avec elle. Certains d'entre

eux essayèrent de saisir sa jupe au passage et elle dut se défendre en les

frappant avec son éventail. Elle consentit à danser avec un d'entre eux, pour

qu’ils la laissent tranquille. Mais ce Compadron sauvage la cassait tellement en

deux dans les quebradas, glissant ses jambes au milieu des siennes que celles de

la pauvre fille en devenaient toutes enflées [...] Après qu'ils eurent fini de

danser la Milonga, le Compadrito aux cheveux longs l'entraina par la main dans

la réserve qui existe toujours près des théâtres [...] Aussitôt qu'ils furent à

l'intérieur ils commencèrent à danser un quadrille sur un rythme de cancan. Le

Compadrito mis un foulard blanc autour de son cou, ajusta son chapeau et

commenca à danser. Giacumina voulu danser correctement comme une petite dame

bien élevée, mais ce que son partenaire voulait était beaucoup plus sauvage,

soulevant ses jambes, frappant dans ses mains, faisant de grands gestes, la

serrant puissamment et frottant son visage contre elle. Giacumina voulu partir,

mais les Compadritos la tripotaient et soulevaient ses jupes pour voir ses

jambes un peu grasses …"

En fait certains historiens et commentateurs se posent la question, légitime de surcroît, quand on connait l'extrême pauvreté du répertoire

musical d'origine, de savoir si, comme pour la Maxixe, la danse n'a pas précédé la musique. Cela peut paraître

vraisemblable, si l'on remarque que les deux seules figures caractéristiques de la nouvelle danse sont les

Cortes et Quebradas. Totalement insuffisant pour

définir une nouvelle danse, surtout du fait que ces deux figures

existaient antérieurement,

et étaient pratiquées dans la polka et la mazurka, avant la naissance du tango.

D'ailleurs il reste une trace aux Antilles de cortes dans la mazurka, où

toutes les huit mesures les danseurs s'arrêtent immobiles en "piquant" un pas.

En fait certains historiens et commentateurs se posent la question, légitime de surcroît, quand on connait l'extrême pauvreté du répertoire

musical d'origine, de savoir si, comme pour la Maxixe, la danse n'a pas précédé la musique. Cela peut paraître

vraisemblable, si l'on remarque que les deux seules figures caractéristiques de la nouvelle danse sont les

Cortes et Quebradas. Totalement insuffisant pour

définir une nouvelle danse, surtout du fait que ces deux figures

existaient antérieurement,

et étaient pratiquées dans la polka et la mazurka, avant la naissance du tango.

D'ailleurs il reste une trace aux Antilles de cortes dans la mazurka, où

toutes les huit mesures les danseurs s'arrêtent immobiles en "piquant" un pas.

Un témoignage de poids, celui d'un jeune britannique, Ignacio Fotheringham, arrivé à Buenos Aires en 1863, et qui finira gouverneur et général dans l'armée argentine. Un lieu, près de Neuquén, porte son nom, en souvenir de la traversée du fleuve durant la campagne du désert. Ecrivant ses mémoires en 1908, il signale que tout jeune et arrivant à Buenos Aires, il allait danser et s'encanailler à l'hôtel Oriental, où se pratiquaient... Corte et Quebrada.

Le tango n'existait pas encore.

Par la suite nouvelle musique, ralentissement de la danse, figures caractéristiques, et style criollo, ont pu s'associer pour définir un genre, le tango.

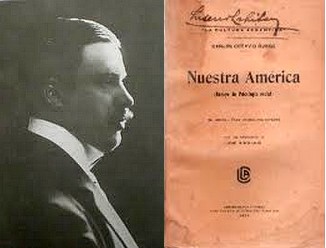

Sur la technique du Corte, qui rappelons le, est une "coupure", une façon de s'arrêter et qui généralement servait d'introduction à la Quebrada, c'est Carlos Octavio Bunge, dans "Nuestra America", écrit en 1906, qui nous éclaire, décrivant en fait la Quebrada, dont le Corte n'était généralement que l'introduction :

" bailar con corte ", c'est se casser en deux (plier sa partenaire en arrière à sa taille) et en s'équilibrant sur la poitrine, entrer en contact avec tout le corps et effectuer un mouvement lent et en musique. Le contact est si complet et si intime qu'il n'y a "aucune lumière" (aucun espace) entre les danseurs.

Vincenti Rossi parle de "Habanera con corte et quebrada" et définit le corte comme une coupure dans " le mouvement reptilien de la marche " et parle de "confusion" (des mouvements) en ce qui concerne la Quebrada.

Une chose est certaine, l'introduction des Cortes et Quebradas allait être définie comme la marque caractéristique de la nouvelle danse, mais également l'élément sulfureux qui allait déclencher passion ou répulsion, suivant les sensibilités... même si ces deux éléments existaient antérieurement à la danse du tango.

Ceci perdurera jusqu'en 1913, pour s'atténuer par la suite, après le retour d'après-guerre à Paris. Ecoutons Paul Margueritte de l'Académie Goncourt, dans son roman " Jouir ", écrit en 1919, et décrivant la vie mondaine à la veille de la guerre en 1913 :

Ils traversèrent la salle des concerts ; une piste ovale permettait d'y danser le tango. Des couples enlacés esquissaient une avancée, un recul, un retrait, repartaient alanguis, collés ensemble, d'un rythme qui semblait un onanisme lent.

Ci-dessus une petite vidéo, évoquant la technique de la Quebrada...

... dans les lieux mal famés

Nous verrons au Chapitre " Evolution du style " comment, le

Passage à Paris allait édulcorer la danse et la rendre acceptable, à la fois par

les classes dirigeantes, mais aussi auprès des classes populaires récemment

immigrées où la morale et la réputation des femmes avaient grande importance,

...

... évolution au détriment de la pratique de la Quebrada d'origine qui allait

disparaitre.

Notes et Conclusion

de l'auteur

Jose Gobello, "Breve Historia Critica del Tango", Corregidor 1999,

reprend la thèse d'un simple transport d'une danse d'une musique à une

autre, ou d'une peuplade à une autre, avec juste une adaptation, soutenant

que le Tango n'est à l'origine que l'africanisation de la

Mazurka et de la

Milonga. Cette thèse reprend le même principe

que celui évoqué plus haut : la création de la nouvelle danse, n'est que

l'adaptation d'une danse déjà connue, adaptation à une nouvelle influence ou à une

nouvelle population de pratiquants. L'histoire de la danse de couple est fertile

en situations de ce genre. Ceci amène la remarque suivante : Gobello ne mélange

t'il pas la création de la Milonga et celle du Tango ? On pourrait le penser,

car si l'influence des Noirs a été surement importante pour la Milonga, concernant le

style de la nouvelle danse, ils sont relativement marginalisés, ont quasiment

disparus de Buenos Aires, et n'avaient surement pas les moyens d'être clients

des bordels, lieu principal de la création. Leur influence, vraisemblablement

réelle a peut-être été simplement limitée au "débridage sexuel" du tango,

transformant ainsi la danse "pour le

plaisir" tel qu'il se pratiquait dans les "Academias". Les Noirs se seraient,

comme toute population humaine s'affranchissant d'un tabou, engagés

par réaction, dans un autre extrême. La figure caractérisant cet aspect

des choses étant la fameuse "Quebrada". Les Noirs par la suite ont longtemps

souffert de cette étiquette "sexuelle" dans leurs relations avec les Blancs.

Enfin, on peut penser qu'en l'occurrence il ne s'agirait aucunement d'une

africanisation de la milonga, celle-ci étant, déjà nettement africanisée avant le

tango. On peut même penser exactement le contraire : la milonga était africanisée, et le

tango s'en est petit à petit affranchi...

Jose Gobello, "Breve Historia Critica del Tango", Corregidor 1999,

reprend la thèse d'un simple transport d'une danse d'une musique à une

autre, ou d'une peuplade à une autre, avec juste une adaptation, soutenant

que le Tango n'est à l'origine que l'africanisation de la

Mazurka et de la

Milonga. Cette thèse reprend le même principe

que celui évoqué plus haut : la création de la nouvelle danse, n'est que

l'adaptation d'une danse déjà connue, adaptation à une nouvelle influence ou à une

nouvelle population de pratiquants. L'histoire de la danse de couple est fertile

en situations de ce genre. Ceci amène la remarque suivante : Gobello ne mélange

t'il pas la création de la Milonga et celle du Tango ? On pourrait le penser,

car si l'influence des Noirs a été surement importante pour la Milonga, concernant le

style de la nouvelle danse, ils sont relativement marginalisés, ont quasiment

disparus de Buenos Aires, et n'avaient surement pas les moyens d'être clients

des bordels, lieu principal de la création. Leur influence, vraisemblablement

réelle a peut-être été simplement limitée au "débridage sexuel" du tango,

transformant ainsi la danse "pour le

plaisir" tel qu'il se pratiquait dans les "Academias". Les Noirs se seraient,

comme toute population humaine s'affranchissant d'un tabou, engagés

par réaction, dans un autre extrême. La figure caractérisant cet aspect

des choses étant la fameuse "Quebrada". Les Noirs par la suite ont longtemps

souffert de cette étiquette "sexuelle" dans leurs relations avec les Blancs.

Enfin, on peut penser qu'en l'occurrence il ne s'agirait aucunement d'une

africanisation de la milonga, celle-ci étant, déjà nettement africanisée avant le

tango. On peut même penser exactement le contraire : la milonga était africanisée, et le

tango s'en est petit à petit affranchi...

La

séquence probable de création de la danse semblerait être donc : transfert

des pas de la Polka et de la Mazurka vers la Milonga ;

parallèlement, apprentissage par les Noirs des danses en couple des blancs ; introduction par

ces mêmes Noirs de mouvements pelviens, sans doute issus, non pas du Candombe,

mais des danses de fécondation ; copie par les Compadritos dans le cadre du

tango ; apports et

transfert à l'extérieur par les "Ninos bien" ...

La

séquence probable de création de la danse semblerait être donc : transfert

des pas de la Polka et de la Mazurka vers la Milonga ;

parallèlement, apprentissage par les Noirs des danses en couple des blancs ; introduction par

ces mêmes Noirs de mouvements pelviens, sans doute issus, non pas du Candombe,

mais des danses de fécondation ; copie par les Compadritos dans le cadre du

tango ; apports et

transfert à l'extérieur par les "Ninos bien" ...

... malheureusement nous ne le saurons jamais vraiment ...

De plus, dans la mesure où il devait exister des " cortes " dans certaines Mazurkas en fin de carrure (tel que cela survit encore actuellement aux Antilles), et que d'autre part certains témoignage (voir la page sur la milonga) attestent que cortes et quebradas se pratiquaient avant le tango, on peut sérieusement envisager l'hypothèse que la danse ait pu, comme au Brésil, précéder la musique. Les Noirs, en apprenant les danses des Blancs, auraient simplement adapté ces cortes, les plaçant, non pas de façon conventionnelle, mais là où ils le ressentaient sur les Polkas et Mazurkas. A noter également, nous le verrons plus loin, l'influence de la Valse, dont le résultat le plus visible sera le fameux "croisé" de la cavalière, caractéristique du Tango Argentin.

Où le Tango est-il né ? On évoque généralement "Le Rio de la Plata". L'expression est à la fois trop vague et sans doute inexacte. Tous s'accordent à dire que le Tango est un phénomène essentiellement citadin : le Tango est né dans les villes de Montevideo et de Buenos Aires, et sans doute un peu à Rosario. Deux théories s'affrontent : la naissance dans les bordels, théorie soutenue par Borges notamment ; dans les Academias soutiennent Ricardo Garcia Blaya, directeur du site de référence Todotango, et Alicia Chust, Sociologue et historienne réputée, auteur, entre-autres, de "Tangos, orfeones y rondallas". Nous en sommes, là encore, aux présomptions. La vérité est probablement entre les deux : comme nous l'avons vu plus haut, la différence fondamentale entre les "Academias de baile" de Montevideo, et celles de Buenos Aires, résidait dans le fait que dans les premières, seule la danse y était admise, et que dans certaines d'entre-elles à Buenos Aires, danse et commerce du sexe étaient plutôt liés. D'autre part, il est possible sinon probable qu'une partie des musiciens et des danseurs fréquentaient les deux types d'endroits, participant ainsi à une création simultanée.

Les lieux de créations du tango ont sans doute été à la fois multiples et pour certains à double vocation, danse et commerce du sexe. Fort probablement, les pas ont été inventés par des danseurs, lesquels pratiquaient essentiellement dans les "peringundines", mais Buenos Aires à cette époque n'est qu'un gros village et une porosité inévitable existait entre les lieux consacrés exclusivement à la danse et ceux qui l'étaient moins. Il faut oublier la notion d'antériorité de l'un ou de l'autre, pour adopter, celle plus probable de simultanéité. Que les bordels soient davantage restés dans l'histoire, c'est normal, tout phénomène ou lieu ayant un caractère sulfureux, fait davantage parler de lui que les autres...

Enfin, on imagine assez mal, des hommes physiologiquement "énervés", dansant entre eux dans un bordel, alors que les établissements concernés, relativement haut de gamme puisque pouvant s'offrir un orchestre, pouvaient fournir toutes les femmes nécessaires à la pratique de la danse et autres divertissements, et que deux hommes se touchant en ces circonstances était alors complètement inconcevable (même encore aujourd'hui). La notion d'hommes s'entraînant entre eux arrivera plus tard. en savoir plus...

Concernant

le passage de la Milonga au Tango l'explication la plus plausible est d'abord le

ralentissement du à l'arrivée de la Habanera dans la classe dirigeante, plus

pompeuse et plus lente (diffusée par les Niños mal de fam ilia bien) et la mode mondiale de la "Bostonisation"

(le mot arrivera avec la danse un peu plus tard) de toutes ces danses (traduisez par,

là-aussi, ralentissement). Même si la Habanera pouvait

être aussi rapide que la Milonga, le rythme incitait plus à ne danser que sur

les temps forts, au lieu de danser sur tous les temps : d'où un ralentissement

inévitable par rapport à la Polka ou aux premières Milongas. Il est évident que dans un

espace de temps moins limité, le nombre et la complexité des mouvements réalisables

deviennent plus nombreux et surtout les subtilités de guidage plus faciles à mettre en

place pour exécuter des figures compliquées. Ainsi, le

ralentissement

de la rythmique

de base des mouvements permet une évolution de la danse vers la sophistication.

Une des grandes nouveautés qui permettra l'avènement du tango, est qu'à la

différence des autres danses, les

danseurs prirent à leur compte ce

ralentissement, sans en laisser le soin forcément à la musique. Si le tango

s'est plus rapidement développé ensuite à Buenos Aires et s'y est éloigné plus

vite de la milonga, c'est, sans doute, pour deux raisons : disparition des noirs

plus marquée en argentine, et l'immigration plus rapide et plus importante

d'européens. Il s'en est développé plusieurs originalités. Une Milonga et

un Tango peuvent avoir le même tempo, mais le danseur fera d'une manière

générale, un pas sur chaque

temps en Milonga, et le plus souvent un temps sur deux en Tango. Plus

original encore, l'avènement du tango offrira au danseur la

possibilité de

rajouter un pas

sur les temps faibles à sa convenance. Enfin,

troisième

liberté révolutionnaire

offerte au danseur, celui-ci pouvant s'affranchir de

la répétition rythmique et de toute forme d' "ostinato gestuel" (pas de base

répétitif) va pouvoir donner plus d'importance au fait de danser sur la mélodie,

avec toute liberté d'interprétation, même s'il se doit de respecter

l'architecture rythmique du morceau. Plus que l'Abrazo qui existe déjà dans

d'autres formes de danse, comme nous le verrons à la rubrique "développement du

style ", c'est cette liberté de jouer suivant son ressenti, avec les rythmes et

les phrases musicales qui est la grande révolution, consacrée dans le Tango. Ainsi, le

Corte,

rupture rythmique placée, soit en fin de carrure, soit en un autre endroit du

morceau, choisi par le danseur, et défini par

Horacio

Ferrer

comme une suspension entre les pas de marche, est qualifiée par lui d'

" invention géniale

". Il constituera une véritable révolution, et

restera une caractéristique de la nouvelle danse, à l'inverse de la Quebrada qui

disparaîtra sous sa forme originelle.

ilia bien) et la mode mondiale de la "Bostonisation"

(le mot arrivera avec la danse un peu plus tard) de toutes ces danses (traduisez par,

là-aussi, ralentissement). Même si la Habanera pouvait

être aussi rapide que la Milonga, le rythme incitait plus à ne danser que sur

les temps forts, au lieu de danser sur tous les temps : d'où un ralentissement

inévitable par rapport à la Polka ou aux premières Milongas. Il est évident que dans un

espace de temps moins limité, le nombre et la complexité des mouvements réalisables

deviennent plus nombreux et surtout les subtilités de guidage plus faciles à mettre en

place pour exécuter des figures compliquées. Ainsi, le

ralentissement

de la rythmique

de base des mouvements permet une évolution de la danse vers la sophistication.

Une des grandes nouveautés qui permettra l'avènement du tango, est qu'à la

différence des autres danses, les

danseurs prirent à leur compte ce

ralentissement, sans en laisser le soin forcément à la musique. Si le tango

s'est plus rapidement développé ensuite à Buenos Aires et s'y est éloigné plus

vite de la milonga, c'est, sans doute, pour deux raisons : disparition des noirs

plus marquée en argentine, et l'immigration plus rapide et plus importante

d'européens. Il s'en est développé plusieurs originalités. Une Milonga et

un Tango peuvent avoir le même tempo, mais le danseur fera d'une manière

générale, un pas sur chaque

temps en Milonga, et le plus souvent un temps sur deux en Tango. Plus

original encore, l'avènement du tango offrira au danseur la

possibilité de

rajouter un pas

sur les temps faibles à sa convenance. Enfin,

troisième

liberté révolutionnaire

offerte au danseur, celui-ci pouvant s'affranchir de

la répétition rythmique et de toute forme d' "ostinato gestuel" (pas de base

répétitif) va pouvoir donner plus d'importance au fait de danser sur la mélodie,

avec toute liberté d'interprétation, même s'il se doit de respecter

l'architecture rythmique du morceau. Plus que l'Abrazo qui existe déjà dans

d'autres formes de danse, comme nous le verrons à la rubrique "développement du

style ", c'est cette liberté de jouer suivant son ressenti, avec les rythmes et

les phrases musicales qui est la grande révolution, consacrée dans le Tango. Ainsi, le

Corte,

rupture rythmique placée, soit en fin de carrure, soit en un autre endroit du

morceau, choisi par le danseur, et défini par

Horacio

Ferrer

comme une suspension entre les pas de marche, est qualifiée par lui d'

" invention géniale

". Il constituera une véritable révolution, et

restera une caractéristique de la nouvelle danse, à l'inverse de la Quebrada qui

disparaîtra sous sa forme originelle.

"Le Tango n'a pas de nationalité : c'est une danse d'immigrants" Carlos Gavito

Le plus intéressant dans cette création, et c'est sans doute ce qui rendra le Tango aussi universel et toujours présent au fil des décennies, c'est le mélange initial de plusieurs grandes cultures, Européenne du Sud, du Nord, et de l'Est, culture typiquement Créole, culture Africaine, et présence de plusieurs sociotypes possédant eux-mêmes leur micro-culture, marins, gauchos, militaires, ouvriers des abattoirs, immigrés, aristocrates, etc ... et c'est ce mondialisme culturel avant l'heure qui, associé à une symbolique forte et une magnifique musique, ont fait du Tango une danse à nulle autre pareille, où tout un chacun peut retrouver la trace de ses propres racines, et la symbolique de ses rêves, joies et nostalgies ... sensualité et créativité, en plus.

D.Lescarret

Extraits Bibliographiques :

- - La Historia del Tango - Tomes 1 et 2 / ed Corregidor - Buenos Aires 1976

- - Evaristo Carriego : Historia del Tango, Jorge Luis Borges / Emecé, Buenos Aires / 1955

- - El Tango y sus circonstancias - Fernando O. Assunçào / éd. El Ateneo - Buenos Aires 1984

- - Cosas de Negros - Vincente Rossi / 1926 Cordoba / reéd Hachette 1958

- - Los Amores de Giacumina - Ramon Romero / Buenos Aires 1886

- - Nuestra America - Carlos Octavio Bunge / Buenos Aires 1906

- - El Buenos Aires de Angel Villoldo - Enrique Horacio Puccia / Buenos Aires 1976

- - El Libro del Tango - Horacio Ferrer / Antonia Tersol editor / Buenos Aires 1980

- - El Tango - Horacio Salas / éd Planeta - Buenos Aires 1986

- - Histoire de Buenos Aires - Carmen Bernand / éd Fayard - Paris 1997

- - Tango - Michel Plisson / Cité de la Musique - Actes Sud - Février 2004

- - Samba de Gafieira - Marco Antonio Perna / Rio de Janeiro 2008

- - El Sexo Peligroso - Donna J.Guy / Ed Sudamericana / Buenos Aires 1994

- - Migrance - Emile Temime - reéd Jeanne Laffitte 1991

- - Histoire de l'Atlantique - Paul Butel / éd. Perrin - Malesherbes 2006

- - Carlos Gardel - Edmundo Eichelbaum / éd Denoël - Paris 1984

- - Jorge Luis Borges - Cuatro conferencias / faites en 1965 / éditées chez Lumen en 2006

- - Lucamba herencia africana en el tango - Gustavo Goldman / Montevideo 2008

- - Nueva historia del tango - Hector Benedetti / Buenos Aires 2015

Copyright 2011 Dominique LESCARRET

.